Accueil > Entretiens > Laurent Millet

Entretien – Photographie

Laurent Millet

Les ambrotypes

Entretien avec le photographe Laurent Millet préparé et réalisé par Arthur Kopel et Karen Lavot-Bouscarle, le 18 juillet 2011.

Voir la galerie d’images accompagnée du texte d’Arthur Kopel

Laurent Millet — J’ai découvert en 2008 un site d’extraction de pierres de taille comme il y en a eu beaucoup dans ma région. C’est un lieu rare qui est très sensible aux visites. Plus il y a de visiteurs, plus il se dégrade. C’est pour cela que je ne vais pas le nommer. Je l’ai découvert par hasard, un hiver et suis tombé en arrêt pour des raisons que je n’ai pas très bien comprises au départ. La première fois, j’y ai fait des photographies à la volée, pris par la visite elle-même. Après, je suis revenu de façon clandestine : ce lieu est fermé aux visites individuelles, on ne peut y aller que selon un certain mode, avec un guide, et puis, il est considéré à juste titre comme dangereux.

J’ai réalisé une série, sur deux ans, une partie à la volée, avec un appareil numérique, ce qui m’a permis de mieux comprendre le lieu et de savoir ce que je cherchais à en retirer. Il s’agit d’une ancienne carrière de pierres de taille abandonnée il y a cinquante ans, complètement envahie par la végétation. Les veines ont été creusées dans un plateau calcaire, à ciel ouvert, profondes jusqu’à parfois dix-huit mètres. Le fond de ces veines est tapissé de lianes et de fougères scolopendre, de celles que l’on trouve dans les puits. Les travées bordent cette végétation de manière géométrique. Il subsiste encore l’extérieur de blocs parallélépipédiques qui ont été retirés. On déambule entre ces formes géométriques et cette végétation luxuriante qui contraste avec les formes de la pierre. Ce qui m’intéresse dans cette carrière c’est l’espace entre les blocs. J’ai réalisé une photographie où la travée qui a été taillée dans le plateau occupe le centre de l’image.

De cette première série, je me suis rendu compte que j’allais avoir besoin d’un rapport au détail qui soit plus fin que ce que j’aurais pu faire en numérique. J’y suis retourné l’année suivante, parce que je travaille pendant le temps de vacances du personnel qui entretient le site, en toute clandestinité ; je peux y aller plus tranquillement pendant les vacances d’hiver. Là, j’y ai fait des prises de vue avec une chambre 20 x 25, refaisant de manière plus condensée ce que j’avais fait avec le compact numérique. Le grand format me permet de rendre compte des détails. À partir de là je me suis aperçu que je pouvais regarder l’endroit de deux façons : celle qui en donne une lecture historique, un lieu qui a été conçu et qui s’est construit au fur et à mesure de son évolution selon les principes régis par les architectes, le constructeur de bâtiments et les carriers qui exploitaient telle veine et non telle autre ; la deuxième lecture, déformée, qui était la mienne au départ, consiste à y voir un site construit par un architecte qui en aurait fait une folie, une fausse ruine, ce qui mettrait le lieu en contact avec les pictural landscapes anglais, construits d’après des peintures.

Cela me plaisait de considérer ce paysage comme le produit d’une conception picturale, construit comme un paysage d’image. Comme si l’image le sous-tendait, avec la notion de point de vue et comment on y circule visuellement, avec des endroits privilégiés pour le regarder, avec un rapport à l’étagement des plans très pictural. Un univers très romantique en sorte, avec une fausse sauvagerie... Comme si on n’y déambulait que dans le sens où un architecte aurait décidé qu’on le fît. Ceci est la première explication de ma fascination pour ce lieu.

Conjointement, je me suis mis à travailler sur les ambrotypes et sur le rapport à la transparence. Je construis des maquettes en verre et décide de les photographier, en couleur d’abord. Je me rends compte que cette chose pourrait entrer en résonance avec le procédé ancien qu’est l’ambrotype. C’est du collodion humide, ayant cette contrainte particulière qu’il doit être exposé alors que le produit est encore humide sur la plaque. À partir de cette chimie on va créer deux documents possibles : un document sur verre qui va servir de négatif dont on va se servir pour faire un tirage, ou un document sur verre, unique, qui va être l’ambrotype. Si on le regarde par transparence c’est un négatif, mais si on le place devant un fond noir, les valeurs s’inversent : dans les zones denses du négatif, dans lesquelles la chimie a agi, les sels d’argents deviennent alors brillants sous l’effet de la lumière de part le développement spécial de ce procédé. On perçoit alors un positif, cela conjugue dans le même temps une lecture en transparence et une lecture en réflexion, le noir est vu en transparence et le blanc en réflexion. On peut aussi peindre le fond du verre ou mettre du velours noir, comme cela se faisait au XIXe siècle. Le regard s’accroche en même temps à la surface des sels et entre dans la profondeur vers le noir.

Cette image est solidaire de son volume, cela casse la minceur d’une image photographique. J’aime ce rapport à une épreuve unique, ainsi que le fait de pouvoir maîtriser l’ensemble du processus photographique. J’avais dans l’idée de faire des maquettes en verre et des photographies sur verre, d’avoir une rencontre entre un objet en verre et sa représentation. J’ai dû tout apprendre, c’est une technique un peu aléatoire. Heureusement pour cela il y a internet et les forums, qui m’ont permis de résoudre les problèmes du débutant. Je n’aurai pas pu l’apprendre dans mon coin sans cela. En quelques jours j’ai pu avoir des plaques assez satisfaisantes. Ensuite il y a la chance du débutant, même si les problèmes viennent après, pourtant une régularité se met en place.

Ce que j’ai photographié en premier, ce sont des volumes qui rappellent un peu ceux de Tony Smith : des formes polyèdrales noires, que je construisais en verre, assez petites, d’une vingtaine de centimètres. Certaines faces étaient peintes en noir d’autres pas, créant un jeu assez complexe entre des réflexions, des transparences, le noir de l’objet que je photographie se confondant avec le noir du verre sur lequel il est représenté. Cette transparence butte sur le noir qui est du paraloïd mélangé avec du noir de fumée et de l’acétone. C’est un vernis noir très dense. C’est merveilleux de se dire que le noir est une transparence.

Le procédé produit aussi un certain nombre d’imperfections. Les bords de l’image sont assez riches en coulures, piquetages ou décollements de la gélatine. Cela me paraissait intéressant par rapport aux formes dures que je représentais sur la plaque. Il y a un foisonnement de matière autour des objets, un dialogue entre ces imperfections et la forme géométrique noire et transparente qui est sur l’image. Un dialogue similaire s’instituait dans les carrières avec la végétation et les coupes trapézoïdales ou parallélépipédiques, entre le géométrique et le débordant, le hors de contrôle. L’ambrotype est merveilleux pour cela, même si je ne cherche pas à en cultiver les défauts.

Si je reprends parfois des techniques anciennes c’est qu’il me semble qu’il y a une matérialité qui s’affirme vraiment, avec les imperfections ou le support. La photographie est solidaire de la matière qui l’a faite, elle s’ancre dans quelque chose qui est au-delà du langage, par là même elle me dépasse, elle est garante d’un rapport au réel. Il y a bien une représentation et forcément on est dans un ailleurs, mais à partir du moment où elle se lie un tant soit peu à la matérialité tangible, plus tangible qu’une image faite à partir d’un fichier informatique par exemple, elle est vraiment un morceau du réel. Dans le cas d’une image digitale, que je ne renie pas et que j’utilise aussi d’une autre façon, tout est issu du langage, rien ne dépasse jamais le langage. Tout ce qui décide de l’ordonnancement de la couleur, du pixel... tout ce qui fait la structure profonde de l’image, est soumis au langage. Cela a beau être un langage mathématique, c’est quand même un langage : il est mis au point par des hommes selon des critères qui sont précis, gérés par l’industrie, qui à la fois motive et corrompt l’innovation technologique par la course au profit. La part de vie, de liberté, laissée à la matière pour être ce qu’elle est ou déborder mon intention, devient trop petite. Dans le cas des procédés évoqués, on est en permanence débordé par ce que l’on met en place. Cela déborde le sujet lui-même, déborde la représentation. Il fallait donc que je trouve des sujets capables de tenir face à cette matière et aussi de se faire oublier, sans tomber dans une forme de maniérisme.

J’avais lu le livre de Georges Didi-Hubermann, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, où il fait un parallèle entre certaines formes issues du minimalisme de Tony Smith, Sol Lewitt, Richard Sera... avec une symbolique à laquelle ces artistes ont peu fait mention, qui sous-tend ces formes noires et qu’il place en connivence et en lien avec l’idée de la sépulture.

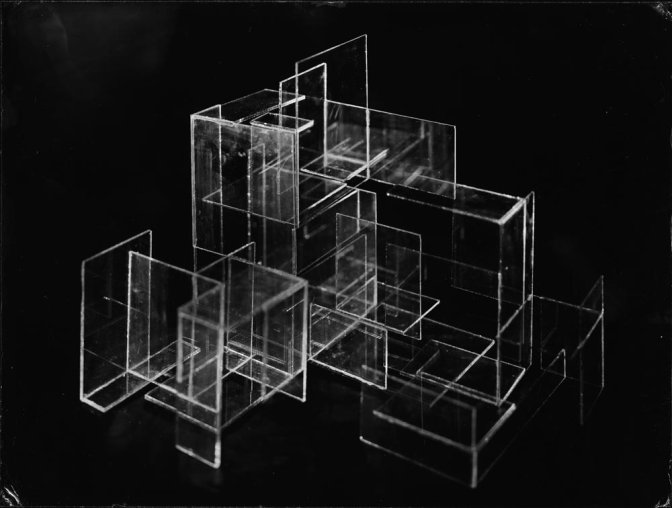

En même temps que je faisais des formes noires, je réalisais en 2010 d’autres maquettes en verre, inspirées de celles, axonométriques, de Théo Van Doesburg. Au début, c’était un intérêt purement immédiat. J’étais charmé par ses dessins et j’ai eu envie de les refaire, en verre, ce qui ne me paraissait pas idiot par rapport à la place que des recherches sur l’architecture transparente avaient pu avoir au sein du groupe De Stijl, ainsi que chez d’autres gens de l’avant-garde de cette époque. Par rapport aussi à la déconstruction, ce que voulait faire Van Doesburg au temps de l’architecture... La transparence, l’immédiateté, la pénétration des volumes... cela m’intéressait.

Alors j’ai construit trois ou quatre maquettes que j’ai photographiées en extérieur, dans la forêt. J’avais envie de retrouver ce dialogue entre géométrie et foisonnement. La maquette de verre est absorbée par la végétation mais elle continue d’exister par le rythme qu’elle apporte dans le chaos du végétal. Il y a aussi Les Miroirs du Yucatan de Robert Smithson, même si ce sont des miroirs, c’est une façon de laisser un embryon d’architecture se dissoudre dans le paysage.

Je lis beaucoup, je découvre dans le même temps les projets utopiques de Bruno Taut sur l’architecture alpine qui se dissout dans le paysage. Ses formes étaient inspirées des recherches de Haeckel sur les radiolaires. On qualifiait cette tendance de Taut de spiritualiste, mais il y a toujours cette notion de transparence, d’architecture dans le paysage, omniprésente et imperceptible.

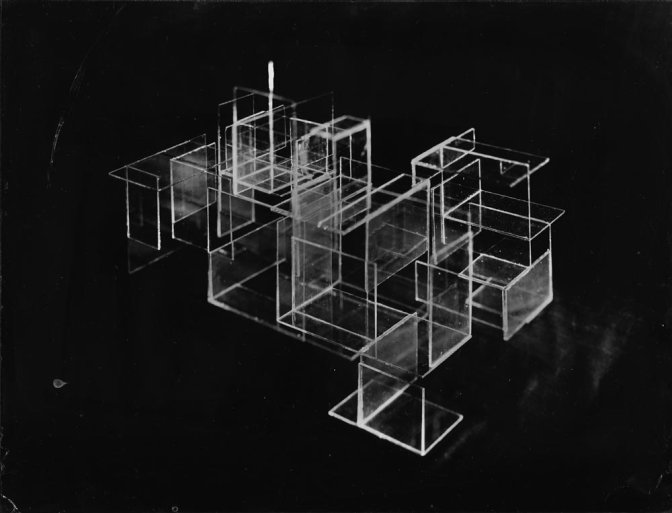

À l’instar de Taut j’ai aussi construit une sorte de jeu, à mon usage exclusif : un ensemble de plaques de verre qui sont collées par trois ou quatre, à angle droit, que je combine entre elles et qui me permettent de créer de petits ensembles architecturaux assez complexes. Cette maquette en verre est totalement transparente, photographiée sur un fond noir, qui sur l’ambrotype se résume à quelques lignes blanches qui surgissent et s’imbriquent dans le noir. Le verre n’est jamais très propre, il y a souvent des empreintes de doigts, des traces de gras, de silicone... Cela me fait penser à l’Élevage de poussière de Man Ray. La saleté sur le verre lui donne sa matérialité.

Ces constructions sont imaginaires, à chaque fois je reproduis un ordonnancement différent. Ce que j’ai modélisé sur ces fonds noirs est le souvenir des blocs de pierre des carrières, au moment où ils sont encore contenus dans la roche et que les carriers tentent d’organiser pour la future coupe. À cet instant, ce sont des architectures en désordre. Les blocs ont été extraits ensuite, déplacés, réorganisés ailleurs. Les lieux gardent leurs contours extérieurs mais ils sont encore présents dans la transparence du temps.

Cela est assez semblable aux expériences de Van Doesburg et du groupe de De Stijl. Dans ces travaux, il y a le rapport au déplacement, l’architecture s’inscrit non dans trois, mais quatre dimensions, on lui ajoute le temps. Il modélisait des tesseracts, des cubes qui sortent d’eux-mêmes et qui rentrent en eux-mêmes en permanence.

Les carrières sont vidées des blocs de pierre, cette opération par le vide leur a permis d’être ce qu’elles sont aujourd’hui. Dans l’architecture troglodyte, on habite là où on a soustrait, alors qu’ici on habite ailleurs et l’endroit où l’on a soustrait devient une architecture en soi également.

Les petites villes que je photographie sont l’espace manquant, l’ordonnancement de la matière manquante. Je suis retourné prendre des mesures dans ces carrières, je voulais les reproduire en contreplaqué noir avec une face de chaque volume qui serait un ambrotype qui aurait été lu sur la pénombre de la boîte. J’aime cet aspect de l’ambrotype où les choses ne sont visibles que sur un fond d’obscurité.

En architecture, depuis les années 1910-1915, la transparence fascine. Eisenstein, à la fin des années 1920, disait à propos de son projet Glass House que les hommes ne pouvaient vivre dans une transparence totale, alors que Benjamin et d’autres regardaient cela comme une valeur anti-bourgeoise, le salut de l’humanité. Eisenstein, dans ce film qu’il ne réalisera jamais, montre dans ses croquis le côté aberrant de gens qui vivraient dans un habitat entièrement transparent : quelqu’un meurt dans un lit, et derrière, un ascenseur monte et descend. Chez les artistes soviétiques, je suis tombé sur des artistes comme Kloutsis ou El Lissistsky, où la transparence est très présente. Je regarde beaucoup de choses. Au détour d’un dessin, d’un croquis, d’une image, d’une installation, des images se mettent en place dans ma tête, qui m’amènent vers d’autres projets.

Une de ces idées est ce que je fais avec des volumes que j’ai montrés dans une exposition à Niort, inspirés de ceux de Tony Smith. C’est un peu comme si je les avais aplatis pour qu’ils ne fassent plus que deux centimètres d’épaisseur. Cela se télescope un peu avec le Carré noir de Malévitch, bien que ce ne soit pas tout à fait carré : ces formes sont noires, recouvertes de graphite. Deux centimètres d’épaisseur et un mètre trente de côté. Il y a une fente dans chacune d’entre elles dans laquelle est plantée une photographie sur verre de 50 cm x 80 cm. C’est un négatif au collodion. Selon la manière dont on évolue autour d’elle, cette image peut être lue en négatif ou en positif. Les trois images que j’ai reproduites sur verre sont les portraits, dont deux faits sur leurs lits de mort, de grands artistes russes de la période soviétique : Maïakovski, Mandelstam, Malévitch.

Il y a une rencontre historique entre ces trois pièces, mais également une rencontre des matières, du verre, du plomb (le graphite) et une inversion des valeurs symboliques, à la façon dont le plomb devient brillant, dont le verre pèse comme s’il allait se briser, cesse d’être transparent quand il est devant le noir. Ces trois artistes étaient très engagés dans l’Avant-garde et certains de leurs travaux portaient sur des recherches liées à l’architecture, le déplacement, la transparence, même celle des mots. L’ironie est que ces trois hommes ont fini anéantis par les exigences de transparence du régime stalinien.

Il y a quelques semaines j’ai découvert la photographie d’une réalisation typiquement moderniste : c’est un plongeoir de haut vol, détruit maintenant, celui du Dynamo Club de Kiev, construit en 1935 par Vassili Osmak. Sa forme est extraordinaire, elle fait penser aux travaux de Kloutsis et de El Lissistsky : un outil à transpercer la transparence par le plongeon. Je vais en faire une maquette à taille humaine (1,80 m de haut) pour la faire dialoguer avec mes autres travaux sur la transparence.

Pourquoi est-ce que j’éprouve le besoin de construire des objets... Il y a eu un moment où j’ai arrêté de le faire, et je me suis aperçu que j’en avais vraiment besoin. La chose n’est pourtant pas le socle de l’image, j’ai juste besoin d’amener des histoires, des rencontres. Peut-être que je n’arrive pas à les voir dans la réalité. Cela part aussi d’un désir d’appropriation de choses qui viennent de mes lectures. D’ailleurs je ne garde pas les objets que j’ai construits. En général ils partent à la poubelle quand la photographie est finie. J’en ai quand même vendu un une fois... Finalement, c’est la photographie qui m’intéresse. Il me faudrait un espace de stockage important : ça plombe le quotidien les objets ! Je suis plus satisfait de garder une image qu’un volume... Une fois que l’objet est seul, le roi est nu ! Il ne me paraît plus digne d’intérêt, il est mieux dans l’image. C’est comme un décor de cinéma : une fois le film terminé, c’est du fétichisme, pour les fans...

À partir de ces mêmes images (celles au collodion des maquettes en verre), j’ai voulu avoir un rapport différent à ces photographies : j’ai fait un ensemble d’images avec des négatifs plus petits pour pouvoir en faire des tirages papier qui mesurent 2 m x 2,20 m. La perception est bien différente de ces petits documents très précieux, sur verre. Toute la matérialité, la poussière, la transparence du négatif est beaucoup plus mise en avant ; s’y ajoutent les poussières que je n’ai pas réussi à enlever au tirage, et qui se combinent avec les poussières qui sont figurées : celles par contact et celles, représentées, qui étaient sur la maquette initiale.

Après, j’ai eu une commande du Musée de la Chasse. J’ai été stupéfait par cette histoire de la chasse aux toiles, un mode de chasse royale utilisé jusqu’à Louis XIII ou Louis XIV. Cette chasse consiste à tendre des toiles dans la forêt pendant la nuit ou au petit matin. Ces toiles sont des bâches tendues avec des cordes et de gros bâtons : on canalise l’avancée du gibier dans la forêt par cet entonnoir de tissus jusqu’à un point stratégique où attendent les nobles, la cour, le roi. Sous François Ier, cela se passait sous le regard des dames et de la cour, installées sur des gradins ou des chariots. C’est un mode de chasse qui est là pour servir l’affirmation d’un certain rapport au pouvoir, l’affirmation du roi en tant que souverain sacré, détenteur d’une force qui domine le règne animal. Cette chasse est très théâtralisée, on amène le gibier à un point stratégique et la mise à mort se fait en public. On domine le paysage, on domine la forêt, on la quadrille en quelque sorte, on la perce, avec ce grand couloir de tissus, pour un événement qui a beaucoup à voir avec le regard : celui d’une domination de l’espace et du règne animal. Tout cela s’opère — et c’est là que cela rejoint ce que je fais — par de simples plans que sont les tissus tendus. Ceux-ci sont aussi translucides, et quand le soleil passe il y a des ombres projetées...

J’ai cherché un moyen, un peu moins proche de l’histoire initiale, de travailler sur la domination de l’espace. Cette forêt est sous domination à plusieurs niveaux : on cherche à dominer les bêtes alors on la quadrille de cette façon, mais on veut pouvoir circuler à l’intérieur avec des chevaux... J’ai fait pas mal d’essais et ce qui rendait le mieux était de tendre des cordes de manière à ce qu’elles fassent penser aux arrêtes des plaques de verre que j’utilise. J’ai créé des plans, en tendant des cordes, qui se succèdent, qui nous emmènent jusqu’à un point de fuite dans la forêt. Ce sont de simples carrés de cordes blanches. J’ai combiné ceci avec la propriété de l’ambrotype qui fait qu’il est très peu sensible au brun et au rouge. Je savais que dans la forêt le blanc de la corde ressortirait fortement. La perception de l’espace oscille ainsi entre deux choses : un espace sous contrôle, géométrique, et un espace profusionnel. La forêt des Ardennes, où j’ai été invité à travailler, est très abîmée par le passage des animaux et leur surpopulation. Elle est très sombre, beaucoup d’arbres sont morts, certains à terre... Cela rejoint ce que j’ai dit sur les carrières, sur le fait de construire une architecture transparente, avec l’idée de déplacement, sauf qu’ici nous sommes dans un espace beaucoup plus conditionné par la domination.

J’ai réalisé d’autres installations, notamment un pavillon, toujours avec des cordes. J’ai matérialisé les murs extérieurs, certaines parties d’architecture. On ne sait pas très bien si c’est un pavillon moderniste ou une simple cabane de chasse classique. Il est complètement mêlé aux arbres, qui sont parfois même au milieu des cordes. C’est le fantasme de l’architecture transparente dans laquelle la végétation serait intégrée.

Dans cette idée de domination de la nature, il y a eu un moment où, dans les grandes forêts royales, on a percé des allées en étoile. À partir d’un point central, on établit des allées qui rayonnent sur 360°, ce qui fait que deux hommes, placés au centre durant une partie de chasse, peuvent observer tout ce qui s’y passe. Quand un animal coupe une de ces allées, il suffit d’avertir avec une corne et un code pour dire que tel animal est passé de telle coupe à telle coupe.

Ce qui me plaisait, c’était cette manière d’arpenter l’espace et de le dominer par la vision, par une forme géométrique qu’est l’étoile. J’ai alors construit de grandes fuyantes dans la forêt, j’ai créé des percées virtuelles. Je n’ai pas percé la végétation, il y a juste une matérialisation avec des cordes, comme pourrait l’être une véritable percée. De cela j’ai fait des ambrotypes et des photographies couleur pour faire dialoguer ces deux types de prises de vues sur une même installation. Chacune apporte une perception autre. Cela donne des matérialités d’images, inscrites dans des temporalités différentes. Cela vient brouiller les façons de lire les paysages et de lire ce type d’installation ; de la même façon j’ai oscillé entre des sources anciennes et d’autres qui pouvaient dater des années 1940-1960. En parlant de fils tendus, j’ai omis de parler de Fred Sandback, un artiste américain. Dans les galeries, il tend ses cordes de couleur, on ne voit pas où elles s’ancrent, comme si elles passaient à travers le sol.

Ce dont j’ai envie pour l’avenir, c’est de faire se croiser des images de types différents, de telle sorte qu’on puisse avoir des possibilités de lecture qui soient peut-être un peu perturbantes, mais qui viennent redonner l’ambigüité qu’il y a dans le paysage, dans son identité.

J’ai le sentiment d’être toujours entre deux façons d’être, deux façons de voir. D’abord je me promène et je vis les choses de manière totalement instinctive, encore que je sois sur un mode esthétique d’appréhension du monde, je ne fonctionne pas comme le carrier. Après, vient le dépouillement. Cela part souvent d’un enthousiasme dans la découverte d’un paysage. Et puis, je travaille. Des pistes se mettent en place, certaines me résistent. Il y a alors un désir de sur-détermination des choses, une volonté de les réunir de force... Or, c’est toutes seules, et petit à petit, qu’elles se font jour.

Vous pouvez également consulter notre précédent entretien avec Laurent Millet en 2008 ainsi qu’une lecture des images publiée dans la galerie la même année : Laurent Millet, L’Emphase du diaphane